Entre 1980 et 2008, la France a perdu près de 2 millions d’emplois manufacturiers, soit une baisse d’environ 38 %. Le déclin des emplois dans ce secteur est spectaculaire et s’accompagne de fermetures d’usines, de plans sociaux ou de délocalisations très médiatiques. Ces drames sociaux, facilement identifiables et instrumentalisables, sont largement repris par les médias et, surtout, par les responsables politiques à des fins électorales. Si l’on écoute le débat public, la désindustrialisation serait presque entièrement l’œuvre des délocalisations. Les chiffres racontent une histoire bien plus dérangeante : le drame n’est pas là où on le pointe depuis vingt ans

Une étude de l’Insee sur “Le recul de l’emploi industriel en France entre 1980 et 2007” estime que la mondialisation (concurrence et délocalisations comprises) n’explique qu’environ 13% des 1,9 million d’emplois industriels détruits sur la période. Le coupable désigné n’est donc qu’une raison minoritaire, d’autant que l’ouverture commerciale a également apporté des gains diffus à l’économie, comme le rappelait une note de Trésor‑Éco en 2017.

Comment expliquer, alors, cette chute de l’emploi ? Le paradoxe s’épaissit quand on constate que cette même industrie, que l’on dit en déclin, assure toujours plus de 75% de nos exportations et porte l’essentiel de la R&D privée. Finalement, la désindustrialisation ne semble pas être un drame en soi, mais plutôt une mutation logique de l’économie. En revanche, il existe un véritable enjeu autour de l’accompagnement des perdants de ce phénomène et des inégalités qu’il engendre. Le drame se situe moins dans la désindustrialisation elle‑même que dans la manière dont elle est gérée.

Les déterminants structurels de la désindustrialisation : au-delà du mythe des délocalisations.

Comme cité en introduction, seulement 13% de la perte d’emploi industriel est liée aux délocalisations. Il faut donc comprendre d’où viennent les 87% restants et quels en sont les déterminants.

La première explication tient à l’évolution classique de la structure de la demande à mesure que le revenu des ménages augmente, conformément à la logique de la loi d’Engel. Les ménages consacrent d’abord l’essentiel de leurs dépenses à l’alimentation, puis s’équipent en biens industriels, avant de déplacer progressivement leur consommation vers les services. Une fois le logement équipé en voiture, électroménager ou électronique, la demande supplémentaire se porte davantage sur la santé, les loisirs, l’éducation, la restauration ou les services à la personne.

S’y ajoute un effet statistique lié à l’externalisation. De nombreuses activités autrefois réalisées au sein même des usines (maintenance, logistique, nettoyage, services aux entreprises) sont désormais confiées à des sociétés de services. Les emplois correspondants quittent alors les statistiques de l’industrie pour rejoindre celles du tertiaire, sans que la nature concrète du travail change réellement. Même sans mondialisation, la part de l’emploi industriel recule donc mécaniquement, car le poids de la demande finale se déplace vers le tertiaire.

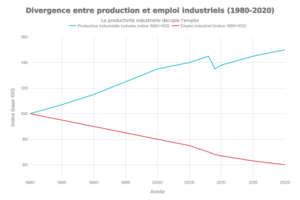

Depuis 1980, la production industrielle française augmente alors même que l’emploi industriel recule fortement : la désindustrialisation est d’abord une histoire de productivité, pas d’effondrement de l’appareil productif.

La seconde explication réside dans les gains de productivité spectaculaires de l’industrie au cours des dernières décennies : informatisation, nouvelles technologies de l’information et de la communication, robotisation et, désormais, intelligence artificielle ont fait exploser la productivité industrielle. On produit plus, avec moins de travail et pour moins cher. Combiné à la transformation de la structure de la demande, ce progrès technique provoque un glissement de l’emploi de l’industrie vers les services, sans pour autant entraîner une baisse équivalente de la production industrielle.

Ce phénomène est loin d’être une spécificité française. On retrouve les mêmes marqueurs aux États-Unis, au Japon ou dans l’ensemble de l’Europe, où la part de l’emploi manufacturier baisse fortement depuis les années 1970 tandis que celle des services augmente. Les trajectoires diffèrent en intensité (Royaume‑Uni plus marqué, Allemagne plus industrielle), mais, dans la plupart des pays de l’OCDE, la tendance est à la tertiarisation de l’emploi et de l’activité économique, sur fond de forts gains de productivité dans l’industrie.

La désindustrialisation apparaît donc, en premier lieu, comme le produit de notre propre réussite : plus riche et mieux équipée, la société demande davantage de services, tandis que les usines produisent plus avec moins de travailleurs.

En revanche, ce constat ne doit pas masquer les drames humains très réels et la manière dont certains territoires et catégories sociales en payent le prix. C’est précisément là que se déplace le cœur du problème.

Innovation, exportations et souveraineté : la place irremplaçable de l’industrie.

La désindustrialisation semble avoir, au premier abord, une gravité limitée et peut être interprétée comme une simple mutation des économies avancées. Pourtant, l’industrie conserve un rôle clé qui justifie la mise en place de mesures spécifiques pour la préserver.

On rappelle que 75% de nos exportations proviennent de biens manufacturés et qu’environ 40% de la production industrielle est exportée, bien plus que dans les autres secteurs. L’industrie joue toujours un rôle important sur la balance commerciale du pays ainsi que sur la présence de la France sur certains secteur mondiaux.

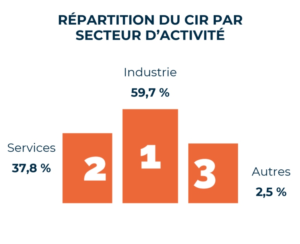

Surtout, l’industrie est un acteur central de l’innovation : autour de 60–65% de la dépense intérieure de R&D est réalisée dans l’industrie, c’est‑à‑dire dans la capacité à transformer une invention, souvent issue de la recherche fondamentale réalisée dans les laboratoires universitaires, en produit ou procédé économiquement exploitable. C’est un domaine où la France accuse déjà un retard important par rapport aux États-Unis, par exemple dans la course à l’IA. Perdre trop de capacités industrielles, c’est risquer de voir disparaître des écosystèmes d’innovation (ingénieurs, sous-traitants, savoir-faire tacites) et de se retrouver durablement en retard sur le reste du monde, en créant les conditions de l’affaiblissement évoqué plus haut.

Près de 60% du crédit d’impôt recherche bénéficie à l’industrie, contre 38% aux services : l’appareil productif manufacturier reste au cœur de l’effort d’innovation en France.

Il faut aussi ôter un peu le voile de la théorie économique et se rappeler qu’il y a une dimension politique à prendre en compte. Une nation a une souveraineté à défendre, qui repose notamment sur la maîtrise de certains secteurs stratégiques. Une dépendance quasi totale au commerce international dans des domaines comme la défense, l’aéronautique, l’énergie ou la santé expose le pays à des risques politiques. On l’a bien vu avec l’Allemagne face à la Russie, dont le gaz représentait environ la moitié de sa consommation avant la guerre en Ukraine et qui était dans une position extrêmement délicate sur les mesures et la condamnation de l’invasion russe. La perte de souveraineté expose aussi à la vulnérabilité en temps de crise, comme les pénuries de masques ou de médicaments pendant la crise du Covid.

Le problème n’est pas que la France ait moins d’ouvriers dans l’automobile qu’en 1980. C’est le risque de perdre les secteurs qui conditionnent son innovation, son commerce extérieur et sa souveraineté.

L’économie politique de la désindustrialisation : fracture territoriale et coûts sociaux.

Jusqu’à présent, l’analyse a porté sur l’impact de la désindustrialisation au niveau des agrégats nationaux et sur ses conséquences stratégiques. Pourtant, le débat public se concentre surtout sur un autre niveau : celui de la vie des “perdants” du phénomène.

C’est là que se joue en grande partie le fossé entre la vision des économistes et celle du grand public, mais aussi l’apparente “illogicité” de certaines réponses politiques. Dans le traitement médiatique, domine un biais de victime identifiable. On voit très clairement les perdants concrets (les ouvriers licenciés, leurs familles, leurs villes), mais on ne voit pas ou très peu les gagnants diffus (consommateurs qui paient moins cher, emplois nouveaux créés ailleurs). Les ouvriers licenciés ont un visage, une histoire, une souffrance que l’on comprend immédiatement, alors que les gains moyens, agrégés, et difficiles à percevoir au niveau individuel semblent abstraits et presque indécents en comparaison. Les économistes qui soulignent ces gains agrégés paraissent donc déconnectés, alors même que le problème des perdants est réel et doit être pris au sérieux.

Ce biais est renforcé par les incitations politiques. Dans une logique de choix public (Buchanan, Tullock), les responsables cherchent avant tout à maximiser leurs chances de réélection. Ils privilégient donc des réponses visibles, symboliques, souvent de court terme (mesures coups de poing, plans de sauvetage ponctuels, interventions devant les usines en difficulté) plutôt que des politiques structurelles d’accompagnement des travailleurs et des territoires. Résultat : beaucoup d’agitation, mais peu de solutions durables et un sentiment d’abandon qui alimente la défiance.

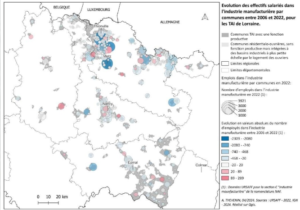

Or, la situation des perdants est effectivement préoccupante. Pour les individus et les régions touchés, le “drame” est tangible. Il suffit de regarder les anciennes places fortes industrielles comme le bassin lorrain, Le Creusot, Belfort… De nombreuses études empiriques montrent que les régions exposées à la concurrence étrangère subissent des pertes d’emplois et de revenus qui peuvent durer des années, avec des effets sur la santé, la famille et même la participation politique. Là où la théorie imaginait des travailleurs fluides et mobiles, la réalité nous montre des familles enracinées. Ils ont une famille, un logement, des attaches locales et des compétences spécifiques difficiles à revaloriser ailleurs.

En Lorraine, de nombreuses communes continuent de perdre des emplois manufacturiers, tandis que quelques pôles comme Metz ou Thionville résistent ou se recomposent : la désindustrialisation frappe les territoires de façon très inégale.

En Lorraine, de nombreuses communes continuent de perdre des emplois manufacturiers, tandis que quelques pôles comme Metz ou Thionville résistent ou se recomposent : la désindustrialisation frappe les territoires de façon très inégale.

Ce décalage entre le modèle abstrait et la réalité vécue est au cœur de la question. La désindustrialisation n’est pas un drame macroéconomique, mais elle l’est pour ceux qui la subissent sans véritable accompagnement.

Vers un nouvel État stratège : politiques actives de l’emploi et accompagnement social.

La désindustrialisation n’est pas en soi un drame, mais la passivité et la médiocrité des politiques face à la destinée des personnes, des villes et des régions perdantes le deviennent. La résolution de cette situation passera par une politique industrielle ainsi qu’un nouveau pacte social intelligent et radical.

Fini l’État pompier, place à l’État stratège. Actuellement, les plans de sauvegarde adoptés retardent la fermeture sans pour autant toucher à la structure productive. Résultat : on finance des secteurs condamnés à prix d’or sans préparer l’après. Ce constat pourtant simple ne résiste pas au coût politique des mesures de long terme et structurantes (éducation, formation, politique industrielle, mobilité), car elles ont des effets visibles au‑delà du cycle électoral. Elles sont diffuses, techniquement complexes, moins “photogéniques” qu’une intervention devant une usine. D’où la préférence politique pour des mesures visibles, symboliques, mais peu transformatrices, alors même que la seule réponse crédible à la désindustrialisation est justement l’inverse : une stratégie patiente, cohérente, pensée à l’échelle d’une génération plutôt qu’à celle d’un calendrier électoral.

Dans cette stratégie, la première brique est une politique industrielle qui cesse de momifier le passé pour organiser l’avenir. L’enjeu n’est pas de ressusciter à coups de subventions les usines et les métiers des Trente Glorieuses, mais de concentrer l’effort public sur les secteurs d’avenir. Cela signifie investir massivement dans la recherche et l’innovation, encourager les passerelles entre laboratoires publics et entreprises, structurer des écosystèmes industriels sur certains territoires plutôt que d’arroser partout de petites aides sans vision. Une industrie de demain ne se décrète pas dans un communiqué de presse : elle se construit en finançant la R&D, les infrastructures, les compétences et en assumant des choix clairs sur les filières à soutenir.

On peut bien sûr faire des exceptions pour garantir la souveraineté du pays. Relocaliser tout et n’importe quoi n’a pas de sens, mais accepter de payer un surcoût pour garder ou reconstruire quelques capacités clés, comme la production de paracétamol ou de composants stratégiques, et éviter d’être à la botte de pays étrangers en cas de crise ou dans des négociations, est plus que justifié.

La deuxième brique est sociale. Tous ces perdants ne sont ni fainéants ni stupides. Ils ont simplement des compétences qui ne sont plus adaptées au modèle productif actuel. Au lieu d’essayer de ralentir cette mutation pour eux, l’État doit mettre en place une politique de formation ambitieuse, claire et ciblée, centrée sur les passerelles entre ces métiers en déclin et les secteurs en croissance. Cela passe par des moyens importants et par un travail étroit avec les entreprises concernées, pour leur offrir les compétences qu’elles demandent. Ainsi, on pourra réduire cette masse de travailleurs devenus obsolètes tout en offrant une nouvelle main-d’œuvre qualifiée aux entreprises des secteurs innovants.

Il reste le cas des travailleurs les plus âgés, qui ne peuvent pas se reconvertir. On peut tout simplement les laisser partir avec ces secteurs en déclin. En effet, ne pas vouloir sauver à tout prix ces secteurs ne veut pas dire qu’on doit les abandonner, et la gestion de ces travailleurs “perdus” pour le nouveau monde productif est un enjeu en soi. Il peut être intéressant de mettre en place des dispositifs de retraite anticipée, de temps partiel senior combinés à des exonérations de cotisations patronales sur ces travailleurs, afin de soutenir les activités en déclin le temps que le nouveau tissu industriel se mette en place. Ainsi, au lieu que cette frange de la population se retrouve dans une misère sociale et un chômage long terme, elle reste active et dans des conditions dignes. Certes, la mesure est coûteuse, mais pas spécialement plus que de les laisser à leur sort et bien plus acceptable humainement.

Au fond, l’alternative est simple. Soit on continue à traiter chaque fermeture d’usine comme un mini‑drame national, à grand renfort de caméras et de promesses impossibles, tout en laissant la désindustrialisation suivre son cours au petit bonheur la chance. Soit on assume enfin que le monde a changé, et que la question n’est plus de savoir si l’économie française sera différente, mais qui paiera le prix de cette différence. La réponse à la désindustrialisation n’est ni la nostalgie ni le repli protectionniste, mais un pacte productif et social : organiser la mutation de l’appareil productif et, dans le même mouvement, garantir que ceux qui en font les frais aujourd’hui aient une place dans l’économie de demain.

BIBLIOGRAPHIE

- insee (2010), « Le recul de l’emploi industriel en France entre 1980 et 2007 – Ampleur et principaux déterminants », Économie et Statistique, n° 438‑440.

- Direction Générale du Trésor (2010), « Le recul de l’emploi industriel en France de 1980 à 2007 : quelle réalité ? », Trésor‑Éco, n° 77.

- Rowthorn, R. & Ramaswamy, R. (1997), « Deindustrialization: Its Causes and Implications », IMF Economic Issues.

- Banerjee, A. & Duflo, E. (2019), Good Economics for Hard Times

- Conseil d’Analyse Économique (2013), Pas d’industrie, pas d’avenir, Note du CAE, n° 13.

- LEYTON, 2025. Innovation et R&D en France en 2025 : aides fiscales et dispositifs publics. Leyton, 2025.

- THEVENIN, A., 2024. Les friches de Lorraine, terre d’industrie : des opportunités de développement territorial. AFIGÉO, 2024